其々の取り組みの連鎖を力として、

次世代に自信を持って渡していける業界を創る

青年部会

日車協連青年部会 第23回通常総会開催について

日車協連青年部会 第23回通常総会 開催のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は日車協連青年部会活動に多大なるご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、皆様のお陰をもちまして下記の通り23回目となる総会を開催する運びとなりました。

今総会では、青年部会で取り組んでおります各事業報告や情報発信並びに共有、そして更に親睦を深める設えをご準備しております。

ご多用のところとは思いますが部会員皆さまお誘いあわせの上、多数の皆様にご予定いただきますようご案内申し上げます。正式な案内、出欠確認は後日改めてお送りいたします。

◆開催日時 令和6年5月25日(土)

◆開催場所

AP新橋 東京都港区新橋1-12-9

TEL:03-3571-4109

アクセス

https://www.tc-forum.co.jp/ap-shinbashi/

◆部会長会議 受 付 12:30 ~

◆開始 13:00 ~

◆総会受付 14:00 ~

総会開会 15:00 ~

◆懇親会

開会 18:00 ~

以上

全国セミナー・講演スケジュール

講演料

ブロック内:¥30,000-

ブロック外:¥50,000-

※講演料についてのご相談も承ります。

日車協連青年部会講師による講話および実技研修お申込み時のご注意点

下記のご注意点をご確認いただき、申込書を日車協連青年部会事務局まで送信ください。

お申込み方法

本ページのお問い合わせフォームよりお申し込みください(電話での受付は行っておりません)。日車協連青年部会から要請があるまでは、会員講師とは直接交渉を行わないようお願いいたします。直接交渉を行った場合には日車協連青年部会は関知いたしませんのでご了承ください。

研修当日の参加人数について

「講師のご紹介」の希望開催人数をご確認いただき、参加者の募集をお願いいたします。なお、参加者が開催人数に満たない場合は日程を延期もしくは中止となる場合がありますのでご了承ください。近隣車協青年部会との合同開催や、1社で複数名の参加も可能ですので、ご検討ください。

費用負担について

日車協連青年部会推薦講師による講話および実技研修は、原則として貴青年部会の費用負担で実施いたします。(費用は講師との契約に基づく交通費、宿泊費、謝礼、懇親会など、それ以外の費用が発生する場合も貴青年部会のご負担とさせて頂きます)。

開催のご回答、各講師の派遣回数

日車協連青年部会が講師と日程調整をした上でご回答させていただきます。講師の皆さまには、忙しい業務の合間を割いて研修を行っていただいております。「講師のご紹介」の講演年間派遣回数をご確認下さい。年間、おおよそ2回~6回程度のご講話枠をそれぞれ予定しております。講演依頼が年間派遣回数を超える場合、恐縮ですがご要望にお応えできないことも予想されますのでお含みおきください。

青年部会とは

事業概要

自動車車体整備業界のより一層の発展への寄与と課題解決の促進

- 「日車協連」本会の事業・活動に対する積極的推進と全面的バックアップ

- 業界の次代を担う人材養成

- 経営・技術・人材育成に関する必要情報・最新情報の共有・交換

- 経営活性化・技術力向上、並びに自己啓発・研鑚のための学習機会の設定

- 業界における課題解決のための独自プロジェクト活動

設立趣旨

わが国における車社会も成熟化が進み、自動車は企業活動および日常生活に欠くことのできないものとなっており、豊かな社会づくりにおいて自動車車体整備業も側面から大きく貢献しています。

しかし、車社会の弊害とも言える環境問題、フロン回収破壊法、リサイクルに関する諸問題、産業廃棄物の適正処理、さらには若年層世代の車離れなど、取り組むべき事項も山積の状況にあります。

一方でバブル崩壊後は、デーラーの内製化の進行、軽補修ビジネスへの整備業者やカー用品店・SS・異業種の参入など、従来までは明確に棲み分けられていた業種間の垣根もなくなり、車体整備業界は変革と淘汰の時代に突入しました。

このような環境変化に対し、「日本自動車車体整備協同組合連合会」においても、各種キャンペーンの実施やIT化時代に対応してのネットビジネス実現化事業への取組みなど、数々の新たな施策が全国規模で展開されてきており、それらの推進に併せて全国47都道府県の組合において「青年部会」の設立が急増しました。

それぞれの「青年部会」は、経営および技術に関する情報交換・勉強会を通じて、自己啓発・研鑚の場として知識を深め相互の親睦を図りつつ、自事業所の健全な経営発展、並びに組合事業に積極的に参加し活動してきています。

そして、各単組の「青年部会」における様々な取組みや活動の拡がりに伴い、「一度一同に集まり情報交換と針路議論をしよう」という旨から、1998年に第1回全国大会が京都で開催されました。その後も、1999年に愛知、2000年に広島、2001年に京都という歩みを辿り、「青年部会」の活性化と全国組織化の推進、さらにはIT時代への対応やインターネット活用などにも取り組み、その成果を上げてきました。

その結果、「青年部会」としてのネットワークと組織力をより強化することを目的に、2002年4月開催の「日本自動車車体整備協同組合連合会」理事会においての「青年部会」の全国組織化に伴う具体的な対応報告と承認。同5月開催の第21回通常総会においての規約案の承認を経て「青年部会」総会設立の運びとなりました。

今後も、事業計画に従い全国の「青年部会」の結束と情報共有を深め、さらなる英知と情熱をもって業界と組合の発展に寄与する活動を行うとともに、次代を担う人材の養成を図る所存です。

日車協連青年部会:22組合/373名 (2020年9月現在)

京都宣言

「日車協連 青年部会」宣言

(1998年 第1回全国大会において制定)

我々、日本自動車車体整備協同組合連合会 青年部会は、

我が組合の創始の精神を重んじ、

業界の自主自立に向けて、全国の結束を強化し、

其々の取り組みの連鎖を力として、

次世代に自信を持って渡していける業界を創る。

歴代部会長

温故知新。

脈々と受け継がれる「志」。

京都宣言にあるように、次世代に自信をもってつなぐ業界にする為、奮闘いただいた歴代部会長の方々です。

-

有)内山車体

内山 歴代初代/2002~2006

『全国の群雄(ボスクラス)に会いに行く』

-

(株)萩原工業

萩原 歴代2代目/2007~2009

『主張しない利益は守られない』

-

(株)ボデーショップシオミ

塩見歴代3代目/2009~2011

『We want be happy』

-

(有)国済自動車鈑金工業所

神山歴代4代目/2011~2013

『巻き起こせ業界維新!一身独立して一業独立す』

-

(株)イチムラボディーショップ

市村歴代5代目/2013~2015

『SI,POSSIAMO 全ての人の幸せを目指しChange&Challenge!』

-

官澤歴代

6代目/2015~2017

『笑顔あふれるみらいにむけて

~みんなと小さなことからコツコツとSTEP UP』 -

(株)TAMARU

横岡歴代7代目/2017~2019

『GIVERS』

-

(株)ミスタートンカチ

中村歴代8代目/2019~2021

『One For All

All For One』

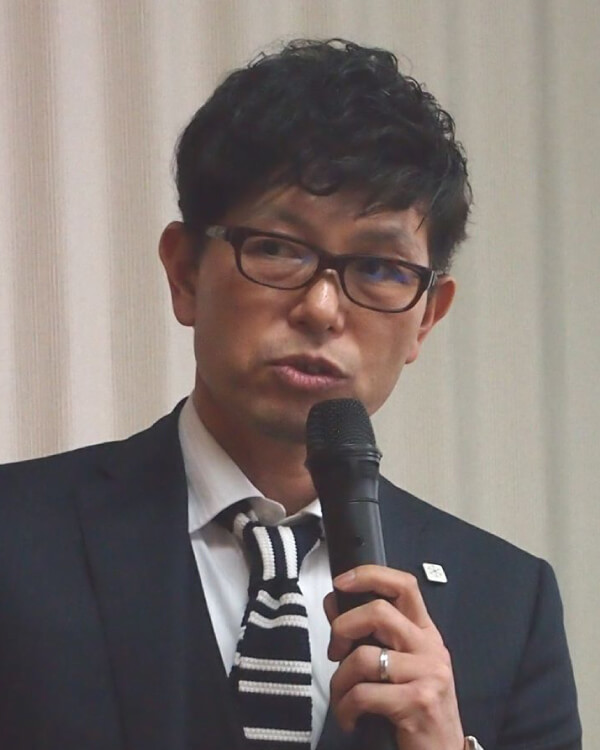

部会長所信

初志貫徹みんなの情熱で業界を変え、夢を叶える。

日本自動車車体整備協同組合連合会青年部会

部会長 小林 洋介

はじめに

近年、世界情勢は紛争、パンデミック、災害など、数年先を予測することも難しい状況であります。

そんな中、我々を取り巻く自動車産業は100年に1度の大転換期を迎えており、急速なデジタルトランスフォーメーション(DX)やグリーントランスフォーメーション(GX)により

社会環境は大きく変化しています。

そのような環境下で車体整備業界を維持、発展させていくためには、常に環境に合わせて変化する力と、モノや仕組み、ビジネスモデルなどに新たな価値を生み出すなど、

様々なところで「変化」をしていく力が必要不可欠です。

しかし、我々は日車協連青年部会の創始の精神を重んじ活動していくことは変わりません。

初志貫徹。

今だからこそ大きく変わる「チャレンジ」が必要な時でもありつつ、今、最も大切な事は、初めの”志”を貫く覚悟と勇気が必要なのです。

全国で行われる青年部活動を通じ、全国の単組資源を最大化することで、個社の明るい未来の実現と、車体整備業界に新しい価値を創造していきます。

【MISSION】

私たちは、日車協連青年部会の潜在的成長余力に着目し、率先した活動を通じて全国の「単組資源の最大化」の支援を行い、個社と社会の明るい未来の実現に貢献します。

【2030 VISION】

地域の次世代リーダーを生み出し、車体整備業界に新たな価値を創造する。

【VALUE】

ワクワクするか

人を巻き込んでるか

スピーディか

今年度事業について

今年度は、以上のことを部会員全員と共有し、その理念に基づき、経営プロジェクト・組織プロジェクト、さらにブロック活動の活性化を目指し、活動の立案、推奨をして、全青年部会員の為の活動を行っていきます。

経営プロジェクト

経営プロジェクトでは【個社の経営基盤の強化】を行います

これは個社がお客様へ適切なサービスをきちんと提供するという事です。

部会員の皆様が個社の経営基盤を強化し、事業を継続していくためには、自社の提供するサービス、人材、設備投資、料金問題など見直さなければならない経営課題が数多くあります。

それを解決していくためにまず、個社の「更なるスキルアップ」をおこないます。自社の現状を理解し、正しきを学ぶとともに、市場、技術、競合他社、顧客の状況など、様々な情報を把握し個社の業務に反映させる必要があります。

次に、既存BP業務からの「新たな取組み」の調査、共有をして、BP業界を根本から別のものに変えるのではなく、固定観念にとらわれない交流や発想により、各社の強みを活かした、

新しい価値とビジネスモデルを創り上ることを推進します。また、すでに時代に合わせた新たな取組があれば、そのアイデアを組合内で共有し発展・展開出来るようにしていきます。

そして3つ目は、個社の「適正価格」について、作業の内容や時間、価格の見直しの検討、各社レバーレートの必要性と算出方法を理解することで、

根拠のある数字を正当に主張・運用できるようにサポートして参ります。其々がこれらの取り組みを進めることで、経営プロジェクトの目指す、個社の経営基盤の強化を図ります。

組織プロジェクト

組織プロジェクトでは、元気溢れる【環境対応型組織】を目指します

これは、状況に応じ柔軟な対応をし、チャレンジできる組織です。

まず1つ目は、組織の「運営改善」に取り組みます。組織を運営する上で、必要なツールや仕組みを考え、最適な方法を検討し、推進します。

これにより今までの活動を、よりスムーズで、より効率的に行えるようになります。これはブロック運営や単組運営にも活かせます。

2つ目は、「巻き込み活動と発信」です。経営プロジェクトや各ブロック活動を含めた、青年部活動の内容を確認し、適切なツールを使った発信を行います。

規模の大きい工場だけでなく、小規模の工場、若手や女性の働く工場などの意見も聞きながら、時に巻き込む事業等も検討し、青年部会を効率的に広く発信していきます。

そして3つ目は、CO2を排出する自動車を修理する事業者として、「SDGs活動」に取り組みます。我々の業務から発生する産業廃棄物に関する知識の強化、

新たな活用方法についてや、様々な角度からの持続可能な取り組みについて、次世代に豊かな地球環境を残す為の青年部活動を推進していきます。

ブロック活動

各ブロックでの「kaizen活動」と「対面交流」を行います

各ブロック活動では【会員増強】をテーマに、若返りを意識した活動で、「単組資源の最大化」の支援をするべく、それぞれのブロックで楽しみながら、より多くの人と必要な内容の事業の企画を立案し実行します。

具体的には、各ブロックでの「kaizen活動」と「対面交流」を行います。

「kaizen活動」

コスト高や人材不足など、業界の中でも各地域ごとに潜在する、違った課題に対する解決策がここにあります。

kaizen活動をするにあたり、まず個社の現状分析から行い、その課題を共有し、改善策について議論を行います。

日常作業を多角的視点から疑って議論し、改善したい点や問題点を洗い出し、実行、評価することで現場のムダを取り、作業効率、生産性をアップに繋げます。

評価はこの取り組みで成果があったものをポイントとして加算し、総会や全国大会で発表していただきます。取り組み内容はプロジェクト活動から選んでもかまいません。

「対面交流」

昨今、新型コロナウイルスの感染拡大により、自粛を余儀なくされてきたリアルイベントですが、感染対策をしたうえで開催するケースも増えてきました。

アフターコロナに向けてイベント開催の準備を進めているケースも増えてきました。是非ともブロック活動をリアル開催に切り替え、対面方式で熱のある議論を通して地域の活性化に取り組んでいただきたいと思います。

また、各ブロック若返りの運営としまして、部会員の中に20代、30代を入れることを意識しましょう。今の若い世代は我々とは全く違う物の捉え方、異なる価値観を持っており、若手の意見を積極的に取り入れることで、新たな視点からの組織運営も期待できます。

否定ではなく理解を。早い段階からリーダーへの候補者として携わることで、その意識と自覚を持っていただき、次世代のリーダーの育成、次年度への移行もスムーズに行うことが可能となります。

健康への意識・活動

何よりも部会員の皆様の健康を一番に考えていきたい

日々多忙な部会員の皆様だからこそ、ご自身の身体と健康への意識を持っていただきたいと思います。

なぜなら、メンバーひとりひとりが健康でなければ個社の明るい未来の実現や、青年部会の発展など、実現することができないからです。

事業全体

今年度の「事業全体」の目的は、個社と青年部会の未来創造です。

2つのプロジェクト活動の結果、部会員の皆様にとっての未来が明るくなるために、個社も青年部会も、未来に向けてのビジョンが明確に描けている状態を目指します。

そのためには、的確な現状認識の元に、未来を見通せる事業を構築・推進する必要があり、幅広い視野での考え方や知識・情報は不可欠となります。

そこで今年度から、「事業サポーター」制度を導入します。これまでの幹事団のみの事業遂行ではなく、より社会的に広い観点から、事業の立案・実行・推進に対してのサポートを要請することとし、各プロジェクト活動へ参画いただくことで、事業活動を社会の変化へ適応できるよう変化させていきます。

今年度は事業サポーターの知恵を借りつつ、幹事団が一丸となり「経営プロジェクト」と「組織プロジェクト」を、事業活動の両輪として推進してまいります。その活動の過程で、個社の発展と青年部会の活性化を並行して目指していきます。

そして、両視点からの「2030年ビジョン」の構築を推進することにより、部会員個社にとっての、また青年部会にとっての、明るい未来創造を形にしていきます。

むすびに

私は29歳の時に1人で独立をし、わずかな借り入れで小さな工場から始め、現在の会社をいちから創りました。

創業当初は認証工場でもなく言わゆる「未認証工場」で営業し、全ての業務を1人でこなしていました。

そのうちに忙し過ぎて、1週間家に帰らず働いていると、いつの間にか仕事が沢山あると勘違いし、有頂天になっていました。

おまけにその頃は同業を敵と捉えるほどの「馬鹿野郎」でした。後に認証も取得し徐々に社員も増えましたが、成長過程における経営課題は常に変わっていくものだと痛感しながら、売上は伸び悩み苦しみ続けていました。

そんな時に出会ったのがこの青年部会です。全国の仲間との交流の中で、みんなの色々な苦悩と挑戦に触れることが自分の経営課題の解決になることを痛感いたしました。

業界や仲間のために、ここまで真剣に考えている人達がいることに衝撃を受けました。

今まで自分のことしか考えることのできなかった視野の狭い自分が、今こうしてここにいるのは、歴代の部会長をはじめとする全国の青年部会の仲間のお陰であると確信しています。

私は2年間、業界と仲間のために本気で考え、「部会員の為の無謀」を胸に、全力で活動していく決意であります。私もそうだったように、全国の部会員にとっても、お互いに与え合い、成長して行くような、躍動する組織を実現しましょう。

さあ、今こそ信念を貫き、みんなの情熱で業界を変え、夢を叶えるときです。時代の変化を楽しみながら、明るい未来を創るために全国の同志と共に全力で突き進みましょう!

事業内容

組合の目的に向けて以下の事業を行う。

令和5年度・6年度

総会の開催に関する事業

- 部会長変更案・事業計画案・収支予算案の審議および活動方針の共有 や具体的事業内容の発表を行う

- その他、 次年度全国大会開催地の募集など を行う

令和5年度・6年度

全国大会に関する事業

- 開催単組によるプレゼン 開催単組:宮城

- 各種セミナーの開催

- 組織・経営の両 プロジェクトの進捗発表等

- 次年度全国大会開催地の発表:立候補により決定

「全国部会長会議」の開催に関する事業

- 総会や全国大会の際に全国の単組部会長による会議を行う

- 単組部会長の方々との情報共有や、各ブロック活性化・各単組活性化のための戦略的会議を目的とした事業

プロジェクト事業

- 青年部会の活性化を目的とした2つのプロジェクト事業

- 事業統括幹事の新設

- 事業サポーター事業の説明

経営プロジェクト

【個社の経営基盤を強化する事業】

- 市場、技術、競合他社、顧客の状況など、様々な情報を把握し個社の業務に反映させる事業

- 新しい価値とビジネスモデルを創り上る事業

- 根拠のある数字を正当に主張・運用できるようにサポートする事業組合の必要性の再確認のため、今までの組合や青年部会の歴史をあらためて共有する事業

組織プロジェクト

【元気溢れる環境対応型組織にする事業】

- 組織運営において 必要なツールや仕組みを考え、最適な方法を検討し推進する事業

- 適切な手法を用いて、青年部活動を効率的に広く発信する事業

- 次世代に豊かな地球環境を残す為の活動を推進する事業

ブロック運営に関する事業

- 若返りを意識した事業

- 各地域ごとに潜在する、違った課題を解決する「kaizen活動」事業

- 若手の意見を積極的に取り入れた次世代リーダー育成に繋がる対面事業

総務広報に関する事業

- 総会、全国大会、役員会等の円滑なる運営に関する事業

- 媒体を利用した情報発信に関する事業リニューアル後HPの活用

- 関係各所との連携に関する事業

- 会員名簿作成と単組会員の入退会や変更等に伴う円滑な事務処理に関する事業

- 日車協連理事会本会理事会参加に関する事業(本会事業への協力)

経営プロジェクト

個社の経営基盤を強化する事業

組織プロジェクト

元気溢れる環境対応型組織にする事業

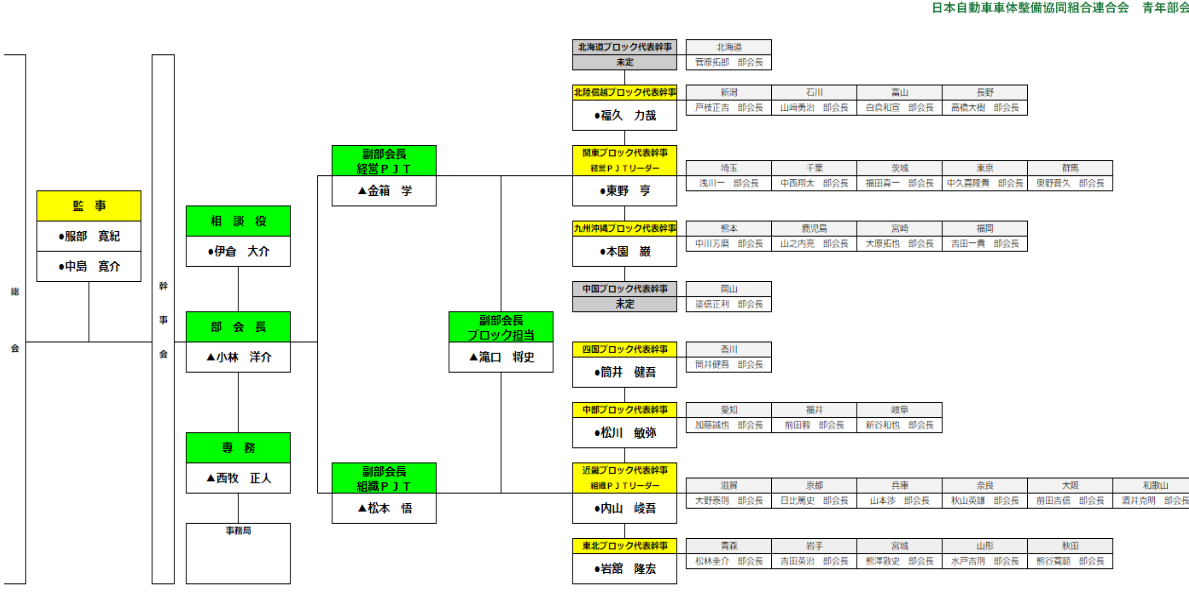

組織図

講師紹介

有限会社 国済自動車鈑金工業所

代表取締役 神山 憲秀

『志ある若者よ、立ち上がれ!~未来の業界は我々が創る~』

内容

未来の業界や会社を担う若者の心の持ち方

職歴

1990年3月31日東京農業大学農学部農学課育種学専攻

バイオテクノロジー研究室 卒業

1990年4月1日有限会社 国済自動車鈑金工業所 入社

1995年2月21日有限会社 国済自動車鈑金工業所 専務取締役 就任

1999年2月21日有限会社 国済自動車鈑金工業所 代表取締役 就任

2006年2月21日有限会社 国済自動車鈑金工業所 代表取締役社長 就任

2014年5月~中央大学 法学部 法学科 入学

埼車協青年部経歴

1990年 埼車協青年部 入会

1991年 埼車協青年部 監事

1994年 埼車協青年部 会計

2008~2009年 埼車協青年部 部会長

2010年 埼車協青年部 直前部会長

埼車協経歴

2009~2011年 埼車協(親会)深谷・本庄支部 支部長

2011年~ 埼車協(親会) 副理事長

日車協連青年部経歴

2009~2010年 日車協青年部(塩見年度) 幹事

2011~2012年 日車協青年部 部会長

2013年~ 日車協連青年部(市村年度) 直前部会長

日車協連経歴

2011年 日車協連(親会)理事会オブザーバー

2012年 日車協連(親会)理事会 理事

各種役職・所属団体

深谷市外部評価委員会 委員

熊谷税務署 納税貯蓄組合青年部 部会長

熊谷法人会青年部 直前部会長

深谷商工会議所青年部 所属

深谷青年会議所OB会 副会長

日本青年会議所シニアクラブ 関東地区世話人

平将明衆議院議員(東京4区) 後援会 平成自燃の会 幹事

池田佳隆衆議院議員(愛知3区) 後援会 関東地区世話人

勁い日本を創る会 代表発起人・会長

自民党本部 自民党政経塾 第3期・第4期 卒業

自民党埼玉 政治大学校 第1期 卒業

株式会社 TAMARU

代表取締役社長 横岡 摂樹

『驚くほど伝わる共通言語 ~掴むのはチャンスじゃなく顧客の心です~』 他

山口市生まれ。山口高校~松山大学経営学部経営学科卒業。 小学3年生から野球を始め高校~大学は硬式野球部。大学時代に2度全日本大学野球選手権に出場(神宮球場)。走ることも大好きで中学生時代に1500mで県大会優勝経験有り。 大学卒業後は児童福祉の仕事を志すが家業を継ぐことに。2005年、県内でも希少な資格、一級自動車整備士を取得し翌年代表取締役に就任。社長業の傍ら、フロントマンのマナー講師・セールスコミュニケーションやチームビルディングの講師も務める。県外でも多数研修実績有り。

2011年全日本自動車整備技能競技大会に山口県予選を優勝し出場。

2012年全日本BPグランプリ中四国ブロック大会に山口県から唯一の出場を果たす。(BPグランプリ・・鈑金塗装の技能競技大会)

県内有数の技術力を誇り、高い技術力とホスピタリティの精神を持ってお客様のお役に立つことを理念とし、「知行合一」を経営理念とする。

山口県初のコンバートEVを制作・公道の走行認可も県内初。

整備工場にカフェ・アパレルショップが併設という形態も県内唯一。

座右の銘または好きな言葉

知行合一・諦観・易不易・脚下照顧・虚心坦懐・故に、夢なき者に成功なし。

将来の目標や展望

県内に3営業所を設立。

アジアに技術の輸出を兼ねて進出。

児童福祉施設の設立。

演題(1):『そうだ、マナーを身につけよう。』

初級編…働く為の動機付け・挨拶・お辞儀・言葉づかい・電話応対・名刺交換

中級編…初級編の復習・接客ロールプレイングを中心に徹底して接遇を教えます。

上級編…中級編の復習・損益分岐点を学び利益意識を持ったフロントマンを育成します。

演題(2):『驚くほど伝わる共通言語』

共通の言語(1)

『Common language ~つかむのはチャンスじゃなく顧客の心です~』

コミュニケーションがいかに大切かを考えていただく講演です。

伝えると伝わるの違いをポイントを抑えて分かりやすく解説します。

二人組のゲームもあり楽しく学べるコースです。(志塾開催)

共通の言語(2)

『Power of listening ~聞き出す力で未来を変える!~』

コミュニケーションで最も大切な「聞く力」を養う講演です。

人間心理を読み解き、聞くことの大切さや凄さに気づいてもらう内容になっています。

人材育成の基礎にもなる講演内容ですので経営者からフロントマンの方まで幅広く

対応可能となっております。

共通の言語(3)

『「あ、楽しい!と思える仕事術。チームワークプロジェクト」

~もっと生き生き働いてみませんか?~』

1と2で学んだコミュニケーションスキルを駆使して社内でチームビルディング

に取り組んで頂く講演です。前半でチームビルディングの必要性と現状を理解してもらい、後半でチームが形成される過程をご説明します。

「お金の為に働くしかない。」そんな社員ばかりでお客様を満足させることが可能でしょうか。

では社員満足度を上げるためにはどうすれば良いのでしょうか?そんなことを一緒に考える時間でもあります。

チームゲームもありますので楽しくあっという間に終わる研修です。

※ボランティアに関する講演や「街のカーウンセラーはなぜ必要なのか?」などの講演タイトルもあります。お気軽にお問い合わせください。

有限会社 伊倉鈑金塗装工業

代表取締役 伊倉 大介

『家業から企業へ ~覚悟と責任~』

東京目黒にて板金塗装業を営む父の元に生まれ育つ。

1997年8月、大学4年時に、創業者である父より、有限会社伊倉鈑金塗装工業を21歳で事業承継。

東海大学工学部経営工学科卒業。

承継後は、異業種交流会や各セミナー・研修等で社会的視野を広げつつ、板金塗装工場経営に必要な知識を学び、実践していく。

それにより、商圏分析を踏まえたインターネット集客、理念浸透型+ビジョン経営による会社組織の軸づくり・目標設定を中心とした取組により、社員を3人から11人へ、売上を2.5倍へ成長させつつ、下請け80%から直需95%への転換を実現。工場経営に必要なノウハウを構築する。

事業承継以前は父の仕事である板金塗装業に対しての印象が悪く、全く引き継ぐ思いがない中、大学に通いながら税理士試験に向けての専門学校に通う。

しかし、大学4年在学時、父の急死により、突然、家業である板金塗装工場の経営者となる。その後、実際に会社を経営、現場作業に触れる中で、仕事に対する想いが強く高い技術力が必要な業界である事を思い知らされることとなる。

そして現在、「自分が幼いころに経験した板金塗装業に対する思いを、若い世代にはさせたくない」「若い世代が板金塗装業に魅力を感じながら技術を守ってもらいたい」という想いから、業界団体「自動車車体整備協同組合」の活動に参加。30代・40代を中心とした青年部を中心に、日本全国の同業者とともに業界の維持・発展のために具体的な取組をはじめている。

2011年9月、自動車板金塗装業に特化したコンサルティング会社、株式会社アドガレージ設立。

日本中の「強い想いと卓越した技術」をもった板金塗装工場の経営改善を目的にした事業を始める。

2012年8月に伊倉鈑金塗装工業、第2工場新設。

2012年5月~2014年3月、ペイントコーティングジャーナル紙にて「実践ボディーショップマネジメント」連載。

日車協青年部経歴

2017年 日車協連青年部会 関東ブロック代表幹事

2019年 日車協連青年部会 副部会長

2021年 日車協連青年部会 部会長

2023年 日車協連青年部会 相談役

他経歴・各種役職・所属

異業種交流会 凛 会長

異業種交流会 次世代経営塾 副会長

東京商工会議所 目黒支部 評議員

目黒区立下目黒小学校PTA 会長

目黒不動商店街振興組合 理事

会社ホームページ:https://ikura-inc.com/

【Googleビジネスプロフィール】

・目黒本社:https://goo.gl/maps/7QU2oAJPFcaHaNuJ8

・品川工場:https://goo.gl/maps/UcTPbykcunfHXKg37

【SNSアカウント】

・フェイスブック facebook :https://www.facebook.com/ikura.official

・LINEオフィシャルアカウンント:https://page.line.me/lbt2878h

・インスタグラム Instagram:https://www.instagram.com/ikura_bankin/

・ツイッター twitter:https://twitter.com/ikura_official

・ティックトック TikTok:https://www.tiktok.com/@ikura_bankin

・ユーチューブ YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCoItorrRuS38zORz81dlTrQ

演題(1):『存続・発展するための工場経営』

経営者・後継者意識の向上

ビジョンの策定・ビジョンへ向けた経営計画策定の重要性を理解する

演題(2):『板金塗装工場のための助成金活用術』

助成金が生み出す効果と役割を理解する

板金塗装業で受給可能性の高い助成金を知る

助成金受給例の紹介

演題(3):『板金塗装業のための集客セミナー』

集客の全体像と基本的な考え方を知る

自社のPRのコツを学ぶ

「顧客との接点」に沿って具体的な打ち手を学ぶ

(WEB集客・成約率向上・顧客満足度向上など)

演題(4):『課題解決ワークアウトセミナー』

人事管理業務の基礎を学ぶ(人事評価制度・スキルマップ活用)

社内コミュニケーション環境を良くする取り組みを学ぶ

的確な採用計画を作る

演題(5):『キャリアプラン作成講座』

キャリアプランの必要性を考える

キャリアプランの作成方法を学ぶ

演題(6):『組織円滑化セミナー』

良い組織とはどのような組織かを考える

良い組織を作るための具体的な方法論を学ぶ

株式会社 杉戸自動車

代表取締役 泰楽 秀一

『日本一笑顔があふれるお店を目指して! ~自社の失敗事例集~』

1969年に父親が創業した会社を事業承継し2代目として事業を推進しており代表者として6年目を迎える。年間車検台数1,500台、板金塗装1,200台、車両販売350台、収入保険 料8,000万、年間売上は前年比120%で5億円を突破した。平均年齢30歳という若いスタッフで総勢23名の組織を構築しており、BPグランプリ鈑金部門全国3位のスタッフも在籍している。

「日本一笑顔があふれるお店を目指して」をモットーに理念を掲げ、ビジョン経営と共に組織が自ら考え行動に移せる仕組みを戦略化し、お客様により高いパフォーマンスによる満足度を向上させている。また、地元に根付いたお店として地域の清掃活動やボランティアへ参加、 スポーツ少年団の冠大会の開催や中学校のPTAにも尽力している。

業界団体においても埼玉県の車体整備協同組合青年部の会長を歴任し、現在は日本自動車車体整備協同 組合青年部の副部会長、埼玉県自動車車体整備協同組合の理事長として活躍中である。

職歴

1995年 二ホンオートモービルハイテクニカルスクール(現日本自動車大学校)卒業

1995年 大阪府岸和田市の整備工場に入社

1997年 大阪府岸和田市の出光系SSに入社、車検事業の立ち上げに携わる

1999年 有限会社 杉戸自動車 入社

2004年 有限会社 杉戸自動車 専務取締役 就任

2013年 有限会社 杉戸自動車 代表取締役社長 就任

2016年 株式会社 杉戸自動車 商号変更埼玉車協青年部経歴

2010年 埼玉車協青年部 入会

2011年 埼玉車協青年部 社会的地位向上委員会 委員長

2012年 埼玉車協青年部 副会長

2013年 埼玉車協青年部 会長

2015年 埼玉車協青年部 直前会長

2017年 埼玉車協青年部 相談役

埼玉車協経歴

2013年 埼玉車協 理事

2017年 埼玉車協 会員開発委員会 委員長

2018年 埼玉車協 理事長

日車協青年部経歴

2015年 日車協青年部 関東ブロック代表幹事

2017年 日車協青年部 副部会長

他経歴・各種役職・所属

杉戸町立広島中学校 PTA会長(3期)

埼玉県PTA連合会 会報編集委員長(1期)

杉戸町立広島中学校 学校評議員

杉戸町スポーツ少年団 大会主催者

春日部法人会

杉戸町商工会

杉戸町消防団

杉戸町ボートクラブ

ホリデー車検 FC加盟店

愛車広場カーリンク FC加盟店

全日本ロータス同友会

演題(1)『日本一笑顔があふれるお店を目指して! ~自社の失敗事例集~』

2代目経営者の勘違いから、社内における取組の失敗事例を紹介。

2代目ならではの悩みの共有、利益至上主義の限界から理念経営の重要性を学ぶ

演題(2)『日本一笑顔があふれるお店を目指して! ~話せる車屋さんになろう~』

コミュニケーションの重要性・組織習慣の構築・店頭オペレーションの紹介等、社内の現状分析から自社における仕組み作りを学ぶ

演題(3)『お客様を笑顔にする為のITシステムフル活用術』

店頭オペレーションの見える化、お客様とのコミュニケ-ションを最大化する為の顧客管理方法や、タブレットを中心としたITシステムの活用方法を紹介。サービス業としての意識向上と店頭の演出方法やホームページの活用の仕方も学べます。

演題(4)『自社の収益構造を大きく変える~レバーレートの算出・交渉術~』

決算書に基づいたレバーレートの算出方法の紹介。収益構造の変化から自社での健全な経営に向けた取り組みを学ぶ。過去5年間のレバーレート交渉経緯や判例をもとにした実績を公開。

※幹部育成に関する『右腕候補の育成』も当社幹部とのコラボでの講演や(株)リサイズの提供する『プライマリースクール応用編』も演題にございます。お気軽にお問い合わせください。

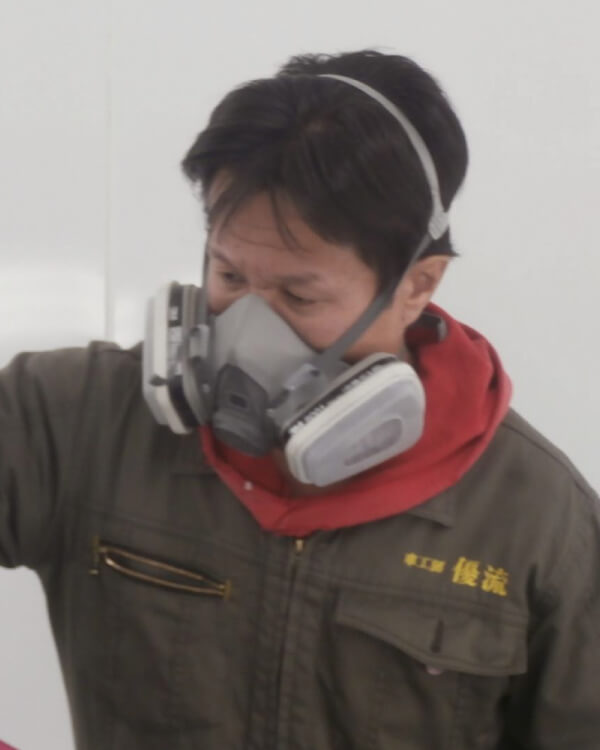

株式会社 優流

代表取締役 斎藤 和実

『炙りだし鈑金』

高校卒業後、オーストラリア留学するもすぐに帰国ししばらくフリーター(大工、訪問販売等)になるが知り合いの鈑金屋の紹介で約2年間塗料販売店(材料屋)に勤めるがその間に関西ペイントのARC(研修施設)で学び22歳の7月より自動車のカスタム屋として独立する。12年前に法人化して起業合計20年目になります。

名工杉山講師と年に2,3回程度、車体協等を通じて講習会の補助として全国に行っています。

現在

株式会社優流代表取締役

東京都自動車車体整備協同組合理事

同組合教育委員長

TCDC(トータルカーケアデベロップメントクラブ)会長

八王子交通安全協会川口連協美山支部理事

津久井・八王子猫の会相談役

趣味

レース活動、美術館、博物館、工場見学

演題(1)『炙りだし鈑金』

へこみの直し方(炙りだし)

鉄板を急加熱、急冷することによって歪みをとる修理法。温度域は必ず15

0℃~180℃を守ること。弾性領域(弾性変形)は炙りだし(アセチレン、IH)で直るが塑性領域(塑性変形)は盛り上がってこないので塑性変形を弾性領域まで戻して(ス

タッド溶接での引っ張りだしやデント)からなら炙りだしも可能。

炙り方

稜線の中央を120℃から140℃くらいに炙り、スカシ目視しながら

稜線がもち上がってくるのを確かめる、上がってきたらすぐさま円を書く様

に稜線の内側をもち上げながら凹み中央に火を持ってくる。中心にいくほど

温度を上げるように炙り、最終的に180になるように心掛ける。

元の凹みと逆にもち上げたらすばやく濡れタオル等で急冷却する。*ほって

おくと焼きなましになるので急加熱、急冷はすばやくすること。

株式会社 広川自動車工業

代表取締役社長 広川 太一

『自動運転の進歩においつけるのか? これからの車体整備と経営戦略』

大阪府生まれ。専修大学商学部商業学科卒業~旧北海道自動車短期大学自動車工業科卒業。

スポーツ好きで、野球・ゴルフ・スキーが得意。スキーは指導員の資格を取得。

学生時代はプロスキーヤ―になりたくて日本が夏の時は海外で練習していた。

両親の体調が悪いこともあり、夢をあきらめ、家業を継ぐ決意をした。

車のことは何もわからなくて自動車短大に入学後、勉強して車が好きになった。

卒業後はディーラーに就職し整備・鈑金・塗装を学べる循環的な環境だったため、一通り現場で経験することができた。

後継者として戻ってから、組合員の仲間に事故車の見積りを見せてと言われ、「このままだと、会社は倒産するよ」とストレートに言われ、組合の講習などに参加し、自分自身にスイッチが入りました。今ではその一言に感謝です。

2004年に株式会社 広川自動車工業に入社し2008年取締役。2019年、代表取締役社長に就任。

2013年 BPグランプリ2013 見積り部門 2位 になり、今までできなかったことができるようになり自信になった。その後、見積り講師としての依頼が増え、北海道内各地、全国各地にて講演。

7年連続で継続して講演の依頼を受けている地域もあります。現在は見積り以外の講習依頼も増え、損害保険会社、代理店会、自動車業界関連の会、小学校、高校、専門学校などでも講演しております。

組合では高度化車体整備技能講習の講師もしており、教本+αで現場・フロントに役立つオリジナリティの講習をしている。

高度化車体整備技能講習の実技でも専門学校の滑走路を貸し切り、実際に最新のASV車を使用し何キロで衝突するのか実験した。実際に衝突もさせました。何事にも挑戦することが大切と考え、最初から「できない」ではなく

「できる方法を考える」ことを常に理念としている。仕事も「交換するより、修理する楽しさ」が1番と考え、社内で取り組んでいます。

経歴

札幌地方自動車車体整備協同組合 副理事長 2014年~現在

日車協連青年部会 北海道ブロック代表幹事 2019年~現在

一般社団法人 北海道損害保険代理業協会 常務理事 2017年~現在

演題(1)『自動運転の進歩においつけるのか?これからの車体整備と経営戦略』

現在の状況を見極めて、車体整備業界はどうなっていく、この先どうすべきか…

この先、生き残りをかけて、経営戦略の方向はどこに向いているか…

これからの新素材・技術にどう対応していくか…

演題(2)『ASV(先進安全自動車)とエーミングの現状』

事故時の復元車両の整備(エーミング)だけで安全性は確保できるのか?

自動車も人間の体と同じ・・・常に検査が必要…

演題(3)『フロント業務・現場作業の動線分析とBCP(事業継続計画)とリスク管理』

働き方改革は残業を減らすことだけではない!現場作業の考え方一つで働き方改革になる!

自然災害・ブラックアウト経験からの自動車リスク管理。リスク管理で災害に強い会社をつくる!

※高度化車体整備技能講習も+αで現場・フロントに役立つ情報を取り入れた講習も行っております。

その他、何か講習において要望・ご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

AUTO-BODY 阿部

代表 阿部 隆

『車体整備業のハイブリッド経営』

経歴

平成2年18歳で自動車免許取得と同時に鈑金塗装会社に就職し当時より独立開業を目指し地元秋田・東京の工場で技術を習得し、平成10年3月25歳の時に会社を興しました。平成19年には経営革新事業に取り組み認証工場を取得し新工場に移転して10年経過し現在創業22年を迎えたところです。

H02.9 鈑金塗装工場就職

H10.3 AUTO-BODY阿部 創業

H20.5 整備認証取得 新工場移転

秋車協・青年部

H13.5 秋車協入会

H14.5 秋車協青年部発足・入会

H19.11 ASOMs取得

H27.5 秋車協青年部部会長・秋車協理事

日車協連・青年部会

H29.5 日車協連青年会 東北ブロック代表幹事

演題(1)『車体整備業のハイブリッド経営』

【補助金を積極的に活用する経営術】

国の経営革新事業等を活用したり様々な補助金にもチャレンジすることで自己資金と補助金を充てながら攻めの経営方法を考える。

演題(2)『秋田車協の取組みASOMsのすすめ』

ISO9001・現在のテュフなど国際認証・品質マネジメントが求められている中、秋田車協独自の認証システム「ASOMs」をご紹介します。

各県単組が取り組むことにより、員外同業他社との差別化を図ることが出来、自社に於いても社員一丸で取り組むことにより、お客様への満足度向上のシステムをご紹介いたします。

演題(3)『資金繰り表から考える経営』(仮題)

会社で資金繰り表つけてますか?事業承継が進まない理由の一つがこの資金繰りが理由になってませんか?資金繰り表からわかる仕事の優先順位。

経営者が目をつぶりたくなるお金の話を考えてみませんか。

有限会社プロモート

関根 武史

『進化するADAS車体整備』

経歴

1974年新潟生まれ。高校卒業後、自動車整備業一筋です。

今も修理技術の向上の為、情報と経験を大切にしています。

最新技術の新型自動車を正しく直す為に情報と経験を大切にして行きます。

経営理念

優れた技術と想いやりを持ち、感謝と笑顔を創出します

職歴

1993年 新潟県立巻工業高校 卒業

1993年 近江自動車工業に入社 大型自動車の整備、修理に携わる

1997年 スコーチに入社 国内モータースポーツJTCC・JAF参戦車両の制作、メンテナンスに携わる

2000年 プロモート創業

2006年 有限会社へ法人化

2007年 工場移転 新設 分解整備認証取得

2012年 鈑金塗装工場増設 各指定工場取得提携

新潟車協歴

2005年 入会

2015年 下越支部役員

2015年 技術委員会

2018年 新潟車協理事

2022年 下越支部長

新潟車協青年部

2017年 入会

2021年 監事

日車協連青年部

2017年 北陸信越ブロック代表幹事

2019年 日車協連青年部 副部会長

自動車高度技術

ADAS車体整備

OBD基礎整備

演題(1)どこまで必要?高度化する車体整備現場24時

自動車にADASの搭載が義務化され、特定整備制度が始まり、自動車の点検基準や整備工具が大きく変ってきている中、車体整備の現場で、どこまでの設備や工具が必要なのか。整備領域をどのあたりまで理解しておく必要があるのかを講演する。

演題(2)WHAT ABOUT SCANTOOL?

特定整備認証が始まり、2024年10月にはOBD車検が始まる中、切っても切り離せないのがスキャンツール(故障診断機)である。しかし一口にスキャンツールと言えど、純正機、外部メーカー機、コードリーダーと様々な種類が存在している。どの種類がどこまでの作業をこなせるかや、価格感を説明し自社に取ってどの種類のスキャンツールが必要なのかを検討できる講演となっている。また、実車でのエーミング作業などを通して様々なスキャンツールの使い比べを行う。

株式会社ミスタートンカチ

代表取締役社長 中村 悟

講師プロフィール

先代である父親が1968年に「中村鈑金」として開業したのが始まり。95年の自社工場移転に合わせて、中村悟氏がミスタートンカチに改名した。また、認証も取得し、車検も手がけるようになった。中村社長は二代目として、一人ひとりのお客様を大切にし、社業の発展に努めている。整備専門学校を卒業後、93年に競技車両の改装や改造などを手がける会社に入社。 26歳のころ、日刊自動車新聞にて「新“整備人” アフター市場に挑む」をテーマに連載。奈良県自動車車体整備協同組合の青年部会長も務めた経歴あり、中村社長は車体整備業界の地位向上に熱心で、「少なくとも分解整備業界と同じ位置に引き上げたい」と意欲を示し、「そのためには業界の認知度向上を目指し、情報発信に一層取り組む必要がある」という。2016年にはBPグランプリの見積部門で全国第2位となった。

日車協連青年部

2015年 日車協連青年部 近畿ブロック代表幹事

2017年 日車協連青年部 副部会長

2019年 日車協連青年部 部会長

2021年 日車協連青年部 相談役

講演実績

2021年12月18日青森車恊青年部会 「料金問題に気づき学ぶ」

2022年 4月 9日 富山車恊青年部会 「まだまだ儲かりまっせー パート1」

2022年 6月11日 新潟県青年部会 「レバーレートの必要性」~自社の金額知ってますか?~

2022年 7月 2日 富山車恊青年部会 「まだまだ儲かりまっせー パート2」

京都車恊青年部会

大阪車恊青年部会

埼玉車恊青年部会

新潟車恊青年部会

岡山車恊青年部会

有限会社三和自動車

鈴木 哲也

『「霧操流」ミストコントロール』

講師プロフィール

茨城県立土浦産業技術専門学院で2級自動車整備士を取得してから塗装職人を目指し東京本社の(株)横田自動車 岩間支店に就職。1年半の修行後、実家である自動車整備工場、三話自動車の鈑金塗装内製化の為に三和自動車に就職、以後は自身で塗装を研究しフィルムカッターを開発商品化してGaneisyA ブランド を立ち上げる。

ミストコントロールを駆使した塗装技術流派 霧操流を立ち上げる。

大阪オートメッセに展示された、Bomex コンセプトカー V001エアロパーツのマスターピース制作全塗装を担当。

トヨタ メガウェブに展示されたGRスープラの発売と、映画ワイルドスピードの公開を兼ねたイベントで、オレンジ色に全塗装を担当。

演題(1)霧操流ミストコントロール

極小範囲塗装を可能にする

1.考え方を頭で理解する

2.スプレーガンの動かし方を 体で理解

3.実際にパネルを塗装する

この3ステップで体得

演題(2)時短フィルムマスキング